Т-50  (Подробнее о нём →). Он и стал прототипом В-6, который представлял собой половину 12-цилиндрового двигателя В-54.

(Подробнее о нём →). Он и стал прототипом В-6, который представлял собой половину 12-цилиндрового двигателя В-54.

При создании машины особые затруднения вызвала разработка погрузочного устройства, необходимого для перевозки на бронетранспортере тяжелого вооружения вплоть до дивизионных пушек и автомобиля ГАЗ-69. Оно было предложено в двух вариантах: лебедка с приводом от основного двигателя машины для погрузки по откидным аппарелям и крановая установка с электроприводом. Последний вариант отвергли из-за его чрезмерной конструктивной и эксплуатационной сложности.

Первый опытный образец бронетранспортера был изготовлен в апреле 1950 года, а в июле состоялись его заводские испытания, в том числе и пробегом на 1500 км. Госиспытания бронетранспортёр прошёл в августе 1951 года, причём со второй попытки. По основным параметрам бронетранспортеры соответствовали ТТЗ, а по ряду показателей, как и ПТ-76, даже превосходили их. Войсковые же испытания состоялись в сентябре-октябре того же года. Во время них по инициативе КБ, вне программных требований, были проведены стрельбы на суше и на плаву из 57-мм пушки ЗИС-2 и даже из 85-мм Д-44 (по ТТЗ

предусматривалась только их перевозка). Стрельбы прошли успешно, поломок в

ходовой части не произошло. Запаса плавучести хватило для ведения огня без

опрокидывания или затопления, что лишний раз подтвердило исключительные

амфибийные качества машины. При условии устранения всех недостатков государственная комиссия рекомендовала бронетранспортер к принятию на вооружение Советской Армии. Постановлением Совета Министров СССР № 175-89сс от 30 января 1954 года бронетранспортер – объект 750 был принят на вооружение под обозначением БТР-50П.

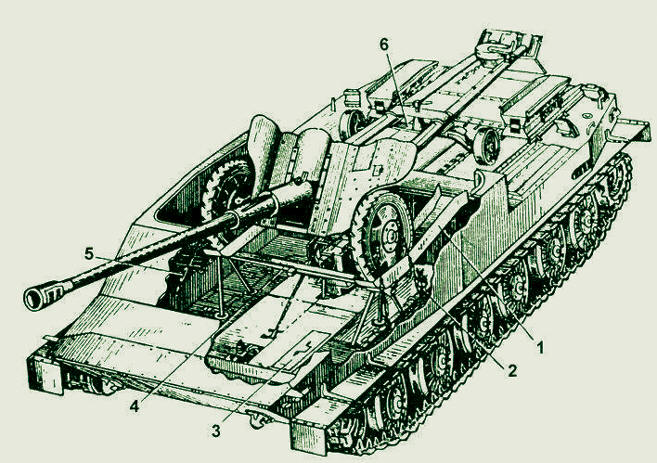

Установка пушки,

погруженной на бронетранспортер:

1 - продольная балка; 2, 5 - растяжки с талрепами; 3 -

ящик для укладки рычагов управления лебедкой; 4 - поперечная балка; 6 -

вспомогательная тележка

Как и в случае с ПТ-76, изготовителем новой машины был определен Сталинградский тракторный завод, что было вполне логично. Согласно распоряжению Совмина СТЗ был обязан в 1954 году изготовить первую партию из 10 БТР. В 1955 году начался массовый выпуск БТР-50П. в отличие от прототипов на серийных машинах, штатное вооружение состояло из 7,62-мм пулемета СГМБ. В 1956 году на том же месте разместили другой крупнокалиберный пулемет – 14,5-мм КПВТ на турели с бронеспинкой. Его боекомплект насчитывал 800 патронов. Угол возвышения пулемета достигал +85°. Однако эта машина, получившая обозначение БТР-50ПА (объект 750М), также не была принята на вооружение. С 1958 года началось серийное производство самой массовой модификации БТР-50ПК (объект 750ПК). Основным отличием нового бронетранспортера от базовой версии стала крыша над десантным отделением с тремя люками для посадки и высадки десанта. Установка бронированных крыш была осуществлена на всех плавающих и неплавающих колесных и гусеничных бронетранспортерах по опыту событий в Венгрии в 1956 году. Отсутствие крыш на отечественных бронетранспортерах привело к ощутимым потерям в личном составе. Открытые сверху машины забрасывались из верхних окон зданий гранатами и бутылками с зажигательной смесью.

|  БТР-50 в Праге, 1968 год. |

Кроме того, плавающие бронетранспортеры с полностью закрытыми корпусами обладают лучшими характеристиками при плавании на волнении. БТР-50ПК мог перевозить 20 солдат или до двух тонн груза, но доставлять на себе технику и тяжелое вооружение он уже был не в состоянии.

В процессе серийного производства в конструкцию бронетранспортера вносились те же изменения, что и в базовый танк ПТ-76. Так, в конце 1950-х годов на БТР-50ПК начали устанавливать ночной прибор механика-водителя ТВН-2Б, радиостанцию Р-113, автоматическую углекислотную противопожарную установку и ТДА. С 1962 года бронетранспортеры БТР-50ПК стали выпускаться на базе танка ПТ-76Б и оснащались системой ПАЗ и УА ППО. Установка третьего топливного бака емкостью 140 л позволила повысить запас хода бронетранспортера на 150 км по сравнению с БТР-50П и БТР-50ПК ранних выпусков. С 1968 года пулемет СГМБ стал заменяться на ПКБ, а радиостанции Р-113 – на Р-123.